おはようございます。角谷由美です。

大人の軽井沢スポットをお伝えする前に先日の建築セミナーの

様子をお伝えします。

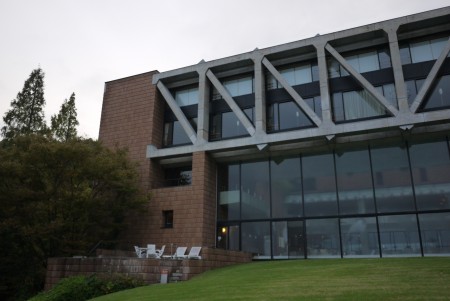

京都造形芸術大学大学院教授の横内敏人氏の設計した

ヒメシャラの森の家、熱海リフレッシュセンターを横内氏と共に

見学し、空間を体験しながらプランニングの意図、ディテールの

納め方、寸法、素材の用い方について学んで来ました。

日々、何かを得たいと感じて過ごしていますが

学生の立場で設計士と共に建築を巡れるこの機会は

とても参考になりました。

明日も同じく京都造形芸術大学大学院教授の

堀部安嗣氏と共に伊豆高原の別荘を見学に

訪れます。後日お伝えさせて頂きます。

横内氏がまだ独立される前にコンペで入選して設計された

熱海リフレッシュセンターは実施設計は前川建築設計事務所と共同で

行われました。

1989年に竣工した、RC造地上4階地下1階、延床面積3757㎡の

温泉保養施設は、十数年経過した現在でも稼働率の高い人気のある

施設です。

横内氏からは初期の作品で、今から見るとご自身ではまだまだ

納得されない部分があるとの事ですが、敷地の特徴を捉えて

設計のコンセプトを考えて行く手法を伺いながら

その時のコンペの様子など・・・とても興味深いお話を

聞くことが出来ました。

建築を学ぶ皆さんとご一緒に、横内氏を囲んでの一日・・・

まだまだ沢山学ぶことの多い事に改めて気づく日でもありました。

本当は、アンモナイトの家を楽しみにしていたのですが

直前にお施主様の都合で熱海リフレッシュセンターに

変更になったのですが、是非機会がありましたら

また、参加させて頂こうと思います。

ヒメシャラの森の家は、原生の森の中に囲まれた

ガラスで囲われた森と一体化する空間として

設計をされていますが、非公開の為

詳細は横内敏人建築設計事務所の

ホームページでご覧になって下さい。

横内氏の木建や、設備のおさまりの詳細

使用される素材、オーダー家具の製作依頼先

一番嬉しかったのが、一つのスケッチブックに

おさめられたコンセプトをまとめて設計を

まとめていく手法・・・真っ白なスケッチブックに

平面、パースなど・・・

お施主様に最初から、外構や家具のイメージまで

伝えていく手法・・・

何よりも温かいお人柄で、ご一緒に昼食を頂きながら

いろいろなお話をさせて頂きました。

横内先生、ありがとうございました。

明日は、軽井沢の続きをお伝えします・・・

おはようございます。角谷由美です。

茨城の旅の最後は日本建築学会賞受賞の桜川市の

「真壁伝承館」をお伝えします。

設計は早稲田大学教授の新谷眞人特任教授、法政大学の渡辺真理教授

工学院大学の木下庸子教授です。

戦国時代から続く街並みに土蔵・門など歴史的建造物が息づく

地域にある図書館・歴史資料館・集会施設・ホールが入った

複合施設です。

景観に合わせて市民とともに設計に組み込んでいく手法を用い

「建築と都市、建築と歴史、作り手と使い手の間に連続性を

構築する新たな設計方法の提示と実践を通して極めて

質の高い建築空間を創造することに成功している」と

評価されています。

鉄板パネル付き鉄骨ラーメン造 地上2回建で

内部は様々な形の開口があります・・・

階段から下を望むと不思議な空間に・・・

白い外壁は鉄板に遮熱塗料を塗布しています・・・

暗くなる前に辿り着けて良かったです・・・

さて、茨城を後にして190キロの旅へ・・・??

次回にお伝えします・・・

おはようございます。角谷由美です。

昨日は建築家の横内敏人氏の建築ツアーに参加をして

作品を見ながら設計手法やお施主様との距離感など

いろいろなお話をさせて頂きました。

後日、その様子をUPしますので楽しみにしていて下さい。

さて、笠間の目的地もとても印象深く素敵な出逢いもありました。

日本を代表する建築家 伊藤豊雄氏設計の「笠間の家」は

日本建築家協会新人賞を受賞した作品です。

1981年、陶芸家 里中英人氏(故人)のアトリエ兼住居として

建築され、笠間市が里中氏遺族から寄贈を受け市の整備により

一般に公開されています・・・

建築界のノーベル賞と位置づけられる米プリツカー賞を受賞した

伊藤豊雄氏の初期建築・・・

市の整備により完成当初に近い形で修復されています・・・

陶芸家・里中英人氏の表札のままに・・・

中に入るとグレーとホワイトの空間が広がります・・・

光が差すとそれ自体がアートに・・・

自然を切り取る窓と・・・

勾配天井のトップライトからの光・・・

無機質な空間だけれども優しい空気で・・・

案内のスタッフの方としばしお話を・・・

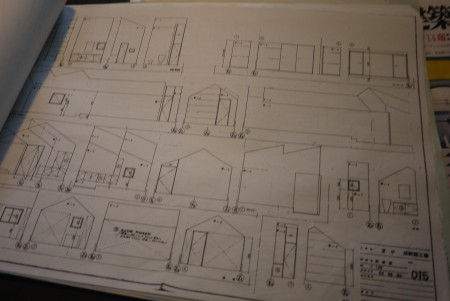

設計図もチェック・・・

案内のスタッフの方とお互いのBLOGについて

ちょっと楽しい時間を過ごさせて頂きました。

温かいお心遣いをありがとうございました!!

さあ、暗くなる前に建築学会賞を受賞した次の建築を見に・・・

次回にお伝えします・・・

おはようございます。角谷由美です。

今日は水戸偕楽園の続きで見事な襖絵をご紹介します。

最初に菊の間から・・・

総板敷で厨(くりや:食事の準備の場所)として

使用されていたところです。

桃の間・・・

つつじの間・・・

桜の間・・・

萩の間・・・

つつじの間、桜の間、萩の間は、藩主夫人来亭の際などの

お付きの婦人たちの詰め処、休憩室として使用されました。

松の間は奥対面所で、紅葉の間が次の間でした・・・

竹の間・・・

見事な襖絵に囲まれながらの生活・・・

時代の流れを感じつつ、溜息が出てしまいます・・・

次回は、この後訪れた旬彩和食処をご紹介します。

おはようございます。角谷由美です。

水戸の続きは、金沢の兼六園、岡山の後楽園とならぶ

「日本三大公園」のひとつ「偕楽園」をご紹介します。

天保13年(1842年)に水戸藩第9代藩主徳川斉昭によって

造園され、13haの広さに約百品種・三千本の梅が植えられています。

梅以外にも四季折々、秋には可憐な萩の花などが見れます。

今回は、徳川斉昭自らが設計した木造2層3階建ての好文亭

を見学に行きました・・・

南門から入り・・・

竹の屋根を見ながら・・・

階段を上がり・・・

好文亭へ・・・

入り口の羽衣の松の展示を過ぎ・・・

庭を眺めながら・・・

苔を愛で・・・

光の映りこみの美しさに見とれ・・・

2階から庭園を見下ろし・・・

屋根の模型で木の組み方を見て・・・

一つ一つの設えを見て・・・

外の待合もしっとりと・・・

次回は、見事な襖絵の数々をお伝えします・・・